俗话说: “民以食为天”, 在人类文明发展进程中,熟食改善了人类的卫生条件,促进体质和大脑的发育,而熟食的器皿首推陶器。今天我要介绍的便是昙石山文化中最典型、出土数量最多的陶器——陶釜。

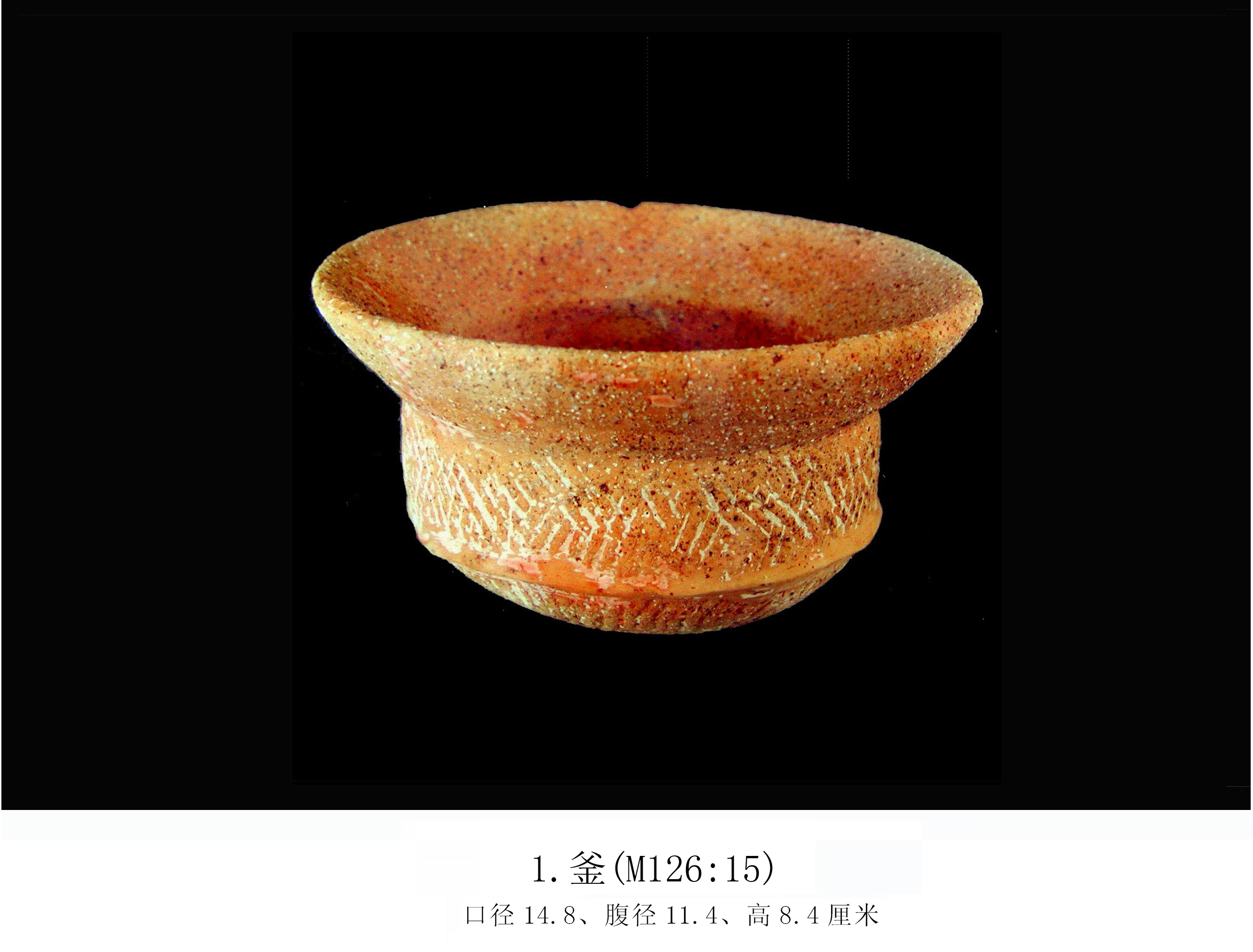

陶釜,是一种炊煮器。一般具有圜底、夹砂、大口等特征。圜底即底部为圆弧状,这样的设计是为了加大受火面积;陶质夹砂是防止陶器在火的烧灼下爆裂,大口则是为了方便取其中的食物。将其安置在炉灶之上或是以三个支脚支撑,便可以直接用来煮、炖等,可视为现代所使用砂锅的前身。

若想了解昙石山文化中陶釜的数量为何如此之多,不得不提的便是5000年前昙石山人的饮食情况。

当时的昙石山人生活在海洋与河流的交汇处,因此,水生类生物则是他们的一项重要的食物来源,包括鱼、虾、牡蛎、花蛤、海螺等。在《诗经·桧风·匪风》中也有记载“谁能烹鱼,溉之釜鬵”(心)。对居住在海边并食用海产的昙石山先民来说,大量使用陶釜作为炊具就不足为奇了。

1996年底,在昙石山遗址第八次考古发掘中,考古人员在一座墓葬里清理出了大大小小陶釜18件。如此多的数量,明显超出了日常需要。专家推测,这一方面显示了贫富分化的现象,另一方面可能也暗示着食物烹煮方式的细化,昙石山人可能已发现河鲜、海鲜是不能混在一起炖的,必须分门别类的炖,这样味道才可口、才鲜美。这是源于水土、气候,烹煮河鲜海鲜的特殊需要。直到现在,福州人没有蛏蛤蚬仔过不了夏 ,没有“菜汤”下不了饭,这样的饮食习惯大概就根源于五千年前的昙石山人。

每一件陶釜都承载着几千年来闽族独特的饮食文化,昙石山人这种向河海“讨食”和爱喝汤的饮食特异性,在陶釜中得到了充分体现,这也是昙石山文化区别于黄河流域、长江流域同时代文化遗存的显著特征之一,代表了鲜明的海洋性地方特色。