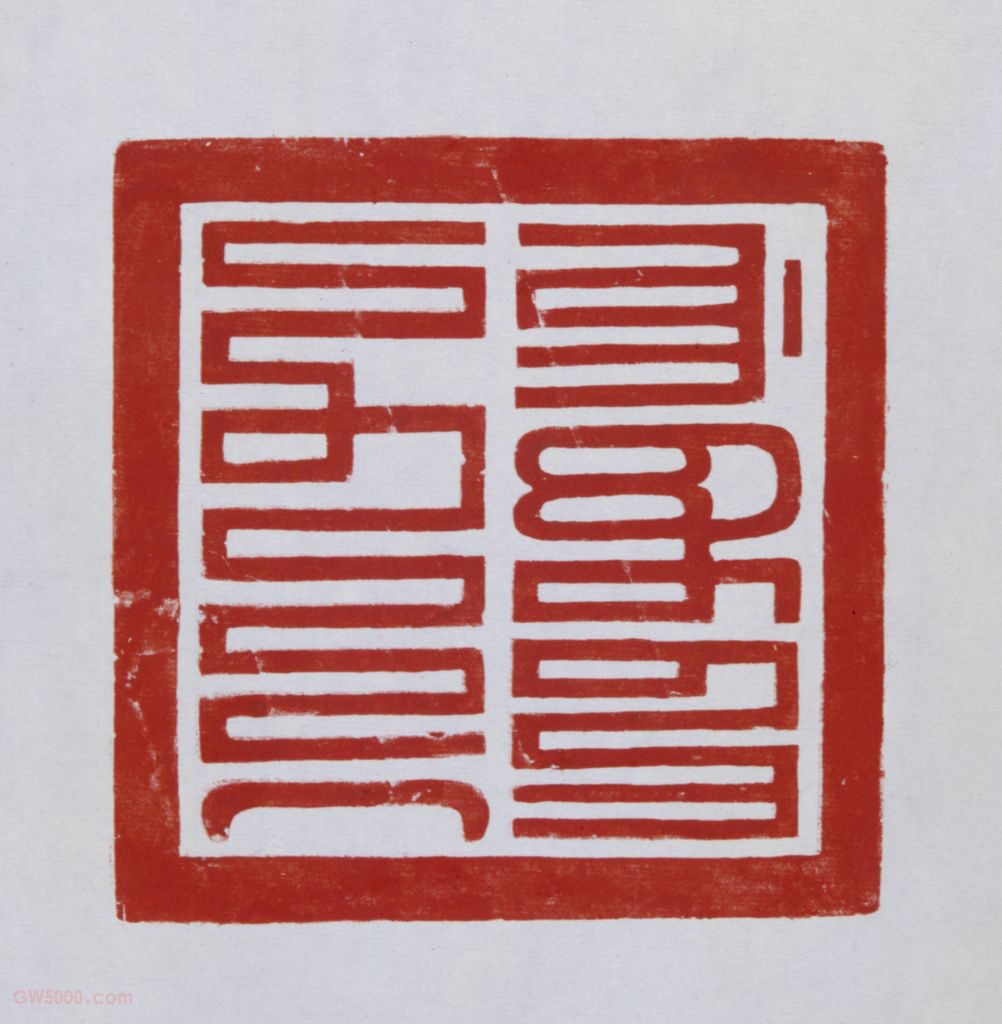

“天子之宝”,清早期,金质,交龙纽方形玺,满文篆书。面11.9厘米见方,通高8.3厘米,纽高5.1厘米。附系黄色绶带及牙牌,牙牌两面分书满汉字“天子之宝匮”。 “盛京十宝”之一,用于祭祀祖先及百神。据《清初内国史院满文档案》记载,崇德八年(1643)十二月二十八日遣大臣阿拜代祭清帝列祖,其祭文中钤有“天子之宝”,所钤极有可能就是这方宝玺,制作当在清太宗崇德时期。此宝的交龙纽及满文篆字的印文风格也与这一时期的金质“奉天之宝”一致,是清前期十分重要的典章文物。天子之宝,通高6.4cm,印面7.8×7.8cm。白玉质,交龙纽。据《交泰殿宝谱》,此宝作“祭祀百神”之用。 帝后宝印的纽制之一。其纽形为两条相向的龙躯体合二为一。 乾隆帝厘定二十五宝后,认为剩下的十四颗中,除四方乾隆帝认为“于义未当”之外,其余十颗或者属于宝文重复,或者属于清初诸帝使用过,曾经在历史上发挥了很大作用,应当妥善保存。而盛京(今辽宁沈阳)原本是清朝入关前的国都,是公认的满族国家的发祥地,在那里仍珍藏着清前期诸帝的御用之物以及列祖实录,清朝皇帝所谓的东巡,就是由北京回到这里举行祭祀活动。这里是清帝接受传统教育基地,将前代诸帝使用的物品陈列在这里是再合适不过的了。基于这种认识,乾隆帝决定将剩下的十宝送到盛京皇宫中珍藏,这就是“盛京十宝”:碧玉“大清受命之宝”、青玉“皇帝之宝”、碧玉“皇帝之宝”、檀香木“皇帝之宝”、金“奉天之宝”、金 “天子之宝”、碧玉 “奉天法祖亲贤爱民”、青玉“丹符出验四方”、青玉“敕命之宝”、金 “广运之宝”。今辽宁省沈阳市。盛京是清代龙兴之地,清王朝定鼎中原前在关外建立的最后一座都城。1625年3月,努尔哈赤率众迁都沈阳。随着后金政权在东北势力的发展,盛京都城城垣及皇宫的建筑都达到了相当高的水平。努尔哈赤、皇太极死后葬于此地的福陵和昭陵。清入关后,统治者为了使皇室贵胄子弟永记清朝开国创业之艰难并缅怀先祖,定期至盛京恭谒祖陵。