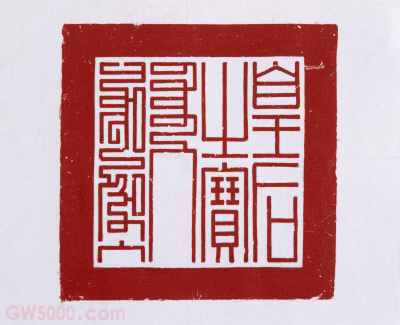

皇后之宝,通高10厘米,纽高6厘米,印面14×14厘米,重1800g。

金质,龙纽,附系黄色绶带,满汉文篆书。

清朝对皇后之宝有严格的规定,据《大清会典》载:“皇后金宝,清、汉文玉筯篆,交龙纽,平台,方四寸四分,厚一寸二分,用三等赤金五百两。宝盝高七寸八分,方八寸;宝色池,高二寸,方四寸八分,均金制。外椟绘凤文。”制作亦有严格的程序,首先由礼部依据成例奏报皇帝,然后由造办处制成印样,手写宝文,呈皇帝御览。皇帝钦定后,再由礼部发印样于铸印局,铸印局官会同内务府官于造办处祭炉监造。铸造完毕后交广储司银库以待镌字。镌字时,由钦天监选择吉期,礼部奏报批复,届时把宝印送至内阁,在内阁大堂行礼后,按内阁翰林院预先撰发的宝文镌刻,竣工后,收存内阁大库,待行礼时提用。最后再由工部办理制造宝盝、印池等一应物件。

皇后之宝作为皇后身份的证据,只有在举行了相应的册封礼之后才有效。经过册封程序后,宝玺便被置于皇后宫中,以证皇后的身份和地位。书名。简称《清会典》。清官修政书。康熙时初修,雍正、乾隆、嘉庆、光绪各朝迭加续纂。康熙二十九年(1690年)成书一百六十二卷;雍正十一年(1733年)成书二百五十卷;乾隆二十八年(1763年)成书一百卷;嘉庆二十三年(1818年)成书八十卷;光绪二十五年(1899年)成书一百卷。采取“以官统事,以事隶官”的写法,以政府机构为纲,系以各种政事。各朝所修《会典》叙事时间相接,汇编清代各官衙的执掌、政令、事例及职官、仪礼等制度,为研究清代典制的重要资料。各书成书时均有殿本。记载一个朝代官署职掌制度的书。唐代时有《唐六典》,虽为六,实包括中央地方所有官署的体制。明清时改称会典,仍以六部为纲。清又有会典则例与会典并行。篆体的一种,其特点是笔划匀称,刚柔并济,丰润秀丽,有玉印效果。

帝后宝印的纽制之一。其纽形为两条相向的龙躯体合二为一。

指颜色金黄而略呈赤色的黄金制品。黄金因稀有而珍贵,但更为珍贵之处在于它本身所具有的其他金属所无法比拟的特点。它具有良好的稳定性,在空气中不氧化;它熔点高,一千多度的高温仍可保其夺目光辉;它具有良好的延展性、抗腐蚀性,并具有美丽光亮的颜色。故人们将其保值作用看得很重。中国习惯在金饰品上标注“足金”、“赤金”、“足赤”、“千足金”等等。“足”即足金,也就是纯金。“赤”即赤金,指成色好。实际上,足金与赤金的含金量只有99.99%,即所谓“金无足赤”。用以放置帝后宝印的箱子。

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

清内务府下辖机构。原为十三衙门时的御用监,康熙十六年(1677年)改置,是内务府中掌管财务出纳和库藏的机构。设总办郎中4人,郎中4人,主事1人,委署主事1人。具体职掌:掌管各皇庄所交赋税,各处所进珍宝、绸缎、毛皮、参、茶等。各地官员纳贡都要上缴广储司库。由于它掌管着皇室的经济,因此在内务府中地位最高。广储司下设六库(即银库、皮库、缎库、瓷库、衣库、茶库),负责收领、保管和提供皇帝所需银两、珠宝首饰、皮毛缎疋、衣帽靴袜、人参茶叶、犀角象牙等。有匠役1,261人,头领221人。官署名,掌管天文、历法等,历代多有设置,名称不同。周有太史,秦汉以后有太史令,属太常寺。隋设太史曹,旋改为太史监。唐初设太史局,武后时改名浑天监,不久复为太史局,中唐以后又改为司天台。宋元改为司天监。明清称钦天监。设监正、监副等官职。随着西方宗教的传入,亦有个别欧洲传教士供职其中。

明代始设的中央机关。清代内阁系由关外时期的内三院所改,至康熙九年(1670年)始成定制,名义上是最高的权力机关,赞襄庶政,办理章疏等,但由于清代先后设立了议政王大臣会议、南书房、军机处等权力机关,大大削弱了其实际预政的功能。即《周礼》中所谓“冬官”、“大司空”,隋唐以后称“工部”并沿用至清。工部的职责是“掌天下造作之政令与其经费”,凡土木兴建工程、水利工程、各项器物制作工程,都由工部管理。册封仪式属于清宫嘉礼之一。册立皇后前一日,皇帝遣官告祭天、地、太庙后殿,皇帝到奉先殿行礼,告以册立事。册立日,分别设册宝案于太和殿和皇后宫门内,皇帝在太和殿阅金册宝毕,册宝被放入彩亭内,由太和殿送至景运门,内监手捧册宝入皇后宫,将册宝奉给皇后。