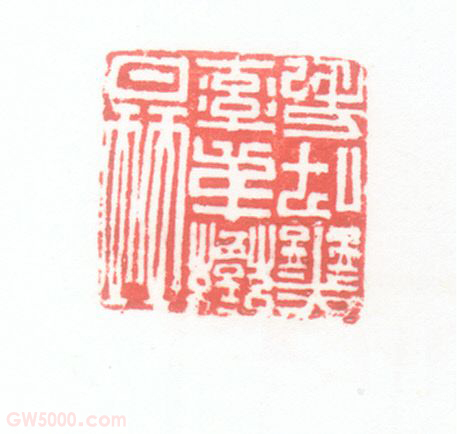

铜驼钮“晋蛮夷率善仟长”印,晋,印面2.3×2.3厘米,通高2.3厘米。 印铜铸,驼钮。印文为汉篆字体,白文,右上起顺读。从此印钮的驼首与驼胸细部仍可看出是简略的驼钮,驼背简化为平背,无驼峰,驼首回视。古代官印被简略处理多为两种情况,一是用于殉葬的印,一是由于事出仓促临时铸刻的印。此印殆属后者,或许同东晋朝廷的飘摇有关,工艺未能尽美。 晋政权颁给各少数民族的官印,在印文格式与印的形制等方面皆继承汉、魏传统。汉、魏、晋政权颁给南越及北方各地少数民族的官印,其印文皆铸有具体的族名,并无泛称“蛮夷”者。此印中所称的“蛮夷”应是指当时以荆州地区为主要聚居地的蛮族。魏晋时期,荆州诸蛮政治地位低下,被征赋征兵,备受压迫,诸蛮的反抗引起地区不稳,所以管理、笼络蛮族首领对于晋政权统治区内的稳定十分重要。此印即晋政权颁发给蛮族首领的官印。骆驼形印钮。东汉以后直至魏晋时期,内地汉政权颁赐给各少数民族贵族的官印基本采用这种钮式。驼钮形式有两种,一种是双峰驼,一种是单峰驼,无一定规律。驼均曲腿下卧,腹下有圆形穿孔为穿印绶之用。印身鎏金者是金印的代用品。中国古代中央汉政权对少数民族的统称,有广义与狭义之分。广义上讲,主要是指南方少数民族,有时对东北方少数民族也称蛮夷。狭义上讲,主要是指居住在今沅江、湘江流域及鄂东地区的蛮族,即《后汉书·南蛮西南夷列传》所载的“武陵蛮”、“零阳蛮”、“五里蛮”、“长沙蛮”等。汉朝中央政权颁赐给助汉征伐有功的少数民族官吏的官印中的特定称谓。汉政权时期少数民族职官名号。《汉书·匈奴传》记:“诸二十四长,亦各自置千长、百长、什长、裨小王……”《汉书·西域传》又记:“凡国五十,自译长、城长、君、监、吏、大禄、百工、千长、都尉、且渠、当户、将、相至侯、王皆佩汉印绶。”