明嘉靖

回青釉爵杯,明嘉靖,高16.1厘米,口径12.7厘米×6.6厘米,足距7厘米。

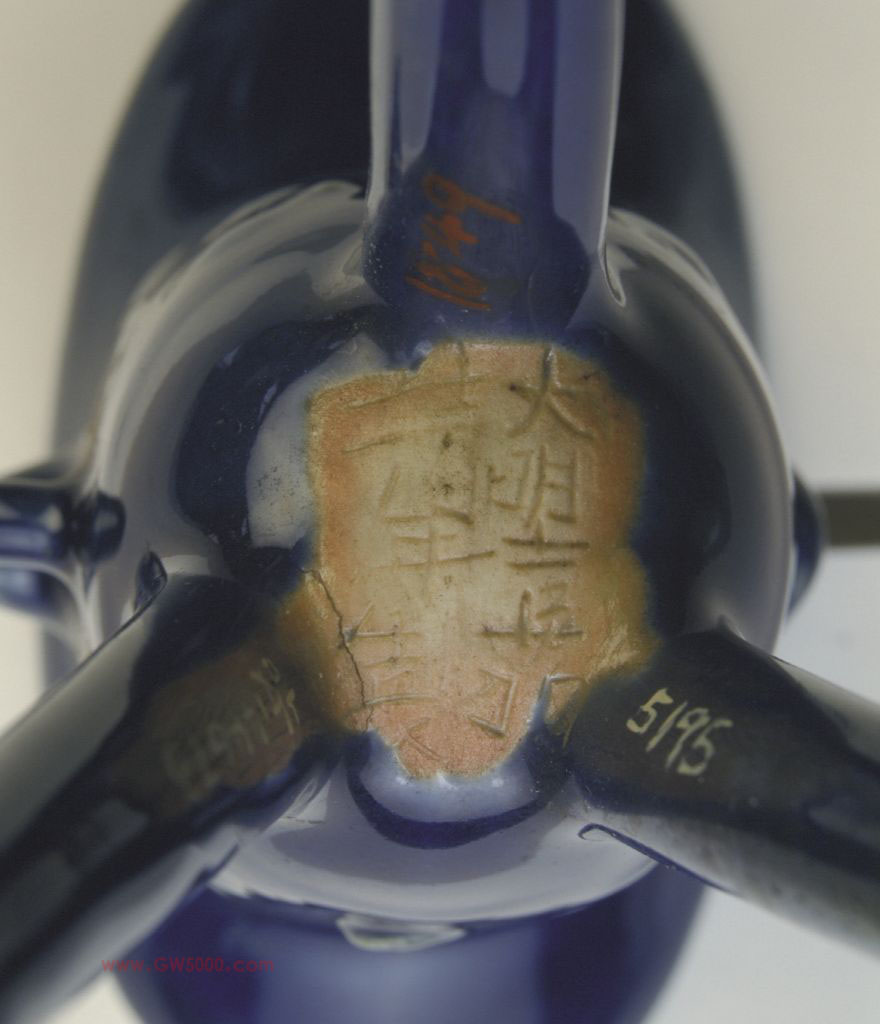

杯造型和纹饰均模仿古代青铜器。椭圆形口,配一铜制珊瑚圆纽镂空盖。深腹,下承以三柱形足。通体施回青釉,釉色呈淡紫蓝色。腹部饰回纹、兽面纹和鼓钉纹各一周。釉面匀净润泽,釉薄处映出白色胎骨。杯底无釉露胎,署阴刻楷体“大明嘉靖年制” 双行六字款。

回青釉是明代嘉靖时特有的一种以进口“回青”料配釉烧成的高温蓝釉,它是在元代以来景德镇窑烧成的高温钴蓝釉基础上所衍生出的新品种,其釉色与祭蓝釉相近,但略显浅淡。进口青料的一种,内含铜和钴的金属氧化物。《江西大志·陶书》中记述:“陶用回青,本外国贡也。嘉靖中遇烧御器,奏发工部,行江西布政司贮藏库时给之。”明代嘉靖、隆庆、万历三朝青花多使用回青料,发色蓝中泛紫,鲜艳明丽,形成此时青花的特有风格。

珊瑚是由生长在海里的一种低级腔肠动物珊瑚虫分泌出来的大量石灰质堆积而成,多呈树枝状,断面有同心层状花纹。其化学成分为碳酸钙,主要以方解石的形式出现,硬度为3.5—4,比重为2.60—2.70。不耐酸碱。珊瑚主要有红、白、绿、紫等颜色,其中以颜色纯正的红珊瑚为上品。<br>珊瑚质地细腻柔韧坚实,可用来雕刻工艺品或镶嵌首饰,还可入药。在亚洲,珊瑚的主要产地在日本到台湾一线海域,海南岛及西沙群岛亦有出产。<br>清代,一、二品官员的顶戴都是用红珊瑚制成。<br>镂空是瓷器的装饰技法之一,也被称作“镂花”或“透雕”。它是将器物胎体上的纹样镂通,形成内外通透的图案。

瓷器釉色名。一种含铁量在1%—3%左右,经高温还原气氛中烧成,呈现青绿色泽的釉,是中国最早的颜色釉。商周时期原始瓷器的青黄釉色是青釉的初级阶段。汉代已烧制出釉色纯正的青釉瓷器。至唐代日臻完美,被誉为“千峰翠色”。宋代的粉青、梅子青如同青玉,色泽与质感之美达到顶峰。明清之际,永乐朝的翠青、冬青(即东青),雍正朝的粉青、豆青等均色调匀净,苍翠欲滴,烧制水平已臻于炉火纯青的境界,出现了很多名贵品种。

家具上常用的纹饰之一,由陶器和青铜器上的雷纹衍化而来,寓意吉利深长,苏州民间称之为“富贵不断头”。在家具上,回纹主要作为边饰,用于边框、牙条、足端或束腰等处。家具上大量采用回纹见于清代。兽面是古代人们想象中的怪兽的面部,将其刻画在器物上所形成的纹饰称兽面纹。宋代的学者把兽面纹称为饕餮纹。阴刻:将图像、文字以凹陷形式雕刻。蓝釉属高温石灰碱釉,呈色剂为氧化钴,最早出现于元代,但传世品不多。明、清两代在元代蓝釉的基础上相继创烧出霁蓝、洒蓝、回青、天青、宝石蓝等各色釉。中国历史文化名城之一。位于江西省东北部,原名新平,因地处昌江东南,故又名昌南镇,北宋景德年间(1004--1007年)改称景德镇,以皇帝年号名。景德镇地处群山环抱之中,自然资源非常丰富,历史上曾以瓷、茶而闻名中外。瓷、茶并茂,工商辐辏,促进了城市的繁荣和经济的发展,曾与湖北的汉口镇、广东的佛山镇、河南的朱仙镇并称我国古代四大名镇。文献记载景德镇制瓷始于汉代,但迄今为止发现的最早瓷窑遗址为五代时期。明、清以来,随着历朝皇帝在景德镇设御器(窑)厂,专门烧造宫廷用瓷,带动了民营瓷业的发展和繁荣,于是,天下至精至美之瓷器莫不出于景德镇,景德镇也因此博得“瓷都”之美誉。