明宣德

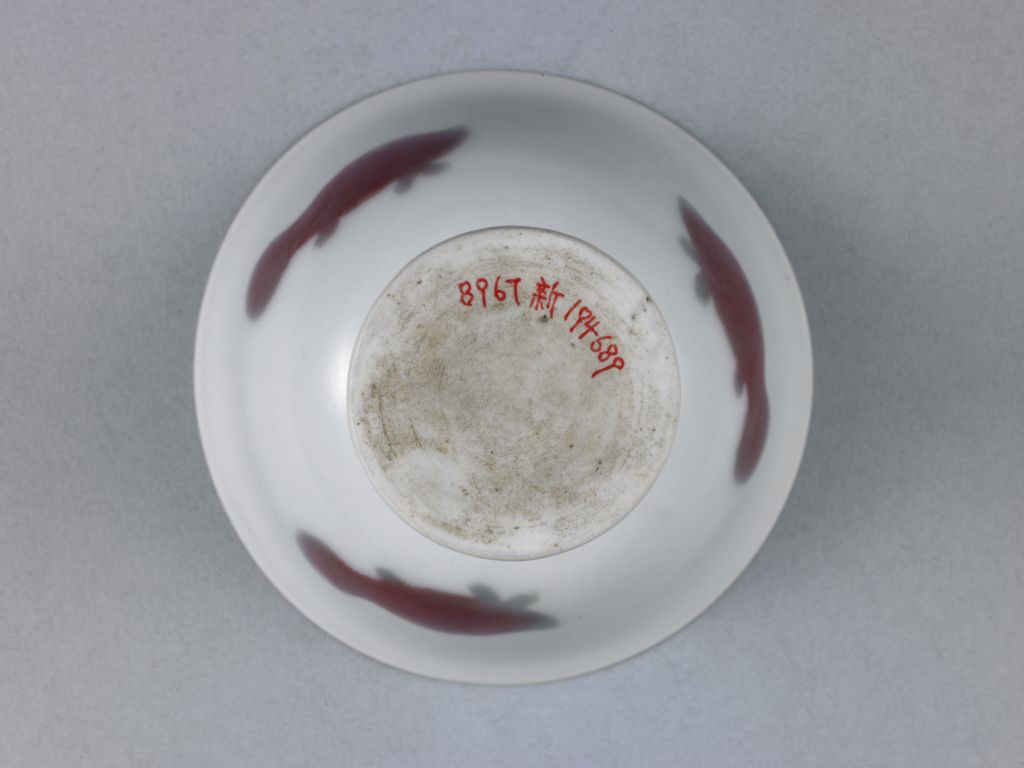

釉里红三鱼纹高足碗,明宣德,高8.8厘米,口径9.9厘米,足径4.4厘米。

碗撇口,深弧腹,丰底,下承以外撇高足。通体施白釉,釉面泛橘皮纹。碗外壁在白色的釉面上凸起三条红鱼。内底青花双线圈内署青花楷书“大明宣德年制” 双行六字款。

此器造型端庄,鱼纹刻画生动活泼,仿佛三条红鱼首尾相随于水中。莹润的橘皮纹白釉与明艳的釉里红纹饰互相衬托,相映成趣。

釉里红三鱼纹高足碗是明宣德时出现的新颖品种,这种高足碗在明代万历、天启及清代的康熙、雍正朝都有仿制,其中以康熙朝仿品最为乱真,但釉面不及真品肥腴明亮,腹部欠丰满,高足线条略显生硬。

值得一提的是,此种釉里红瓷器上的三鱼纹系高温铜红釉的局部使用,其鱼纹凸起,具有天然红宝石般光泽,文献称之为“釉里红宝烧”,它与一般意义上以铜红彩描绘图案纹饰的釉里红瓷器有所不同,不可混为一谈。釉下彩品种之一,系以氧化铜为呈色剂在胎上彩绘,然后施釉,经高温一次烧成。因其在釉下彩绘,故称釉里红。釉里红的白地红花,色彩鲜艳,给人以热烈喜庆的感受,自元代创烧以来,一直受到人们的喜爱。由于铜对窑室内的气氛要求严格,高温下易挥发,因此烧成难度大。元与明初的制品有些呈色不稳定。明、清时烧制的釉里红色彩稳定,且更加艳丽,尤其是清雍正朝的釉里红,不仅色泽鲜红,而且成品率高。<br>以鱼与余同音,寓意“富贵有余”、“连年有鱼”。宋代南北各窑已多有用此题材,在元代景德镇、吉州、磁州、龙泉各窑制品中亦常见,至明清彩瓷中使用更为广泛。鱼或单或双,或三五追逐,鱼水相融。

陶瓷器型之一。高足碗于元代的南北方瓷窑已普遍烧制。明永乐、宣德时继续承烧而造型较元代有所变化,碗身加高,足变矮。其品种除青花外,还有白釉、红釉、青釉等。瓷器釉彩之一,被用作白地蓝花瓷的专称。因蓝花在釉下,所以青花属釉下彩。其原料为含氧化钴的钴土矿,以蓝青色料在瓷胎上描绘纹饰,然后施透明釉,在高温还原焰中一次烧成。元代景德镇已能烧制成熟的青花瓷器。青花瓷器的盛行改变了青瓷为主的局面,成为明、清两代中国瓷器生产的主流。

颜色釉品种之一。其以铜为呈色剂,经还原焰高温一次烧成。红釉于北宋初年已出现,但呈色不太稳定。真正纯正、釉色稳定的红釉是景德镇窑在明初创烧的鲜红釉。嘉靖年间又创烧以铁为呈色剂的矾红釉。

铜红釉为高温釉,铁红釉为低温釉。高温红釉种类很多,按色泽分别称宝石红、霁红、豇豆红、郎窑红。如按其发展状况,则永乐鲜红、宣德宝石红、嘉靖矾红、康熙的郎窑红和豇豆红较为著名。

红、蓝宝石都是以色命名的刚玉类宝石,属三方晶系,单晶呈柱状、桶状或近似腰鼓状,化学成分为氧化铝,硬度为9,密度为3.95-4.40,有透明、半透明、不透明三类,颜色以鸽子红、石榴红最为名贵。主要产自东南亚、印度、澳大利亚、巴西等地。古代,红宝石一直被用作护身符、辟邪符和装饰品。我国清代,红宝石还被用作亲王及一品官的顶戴标志。