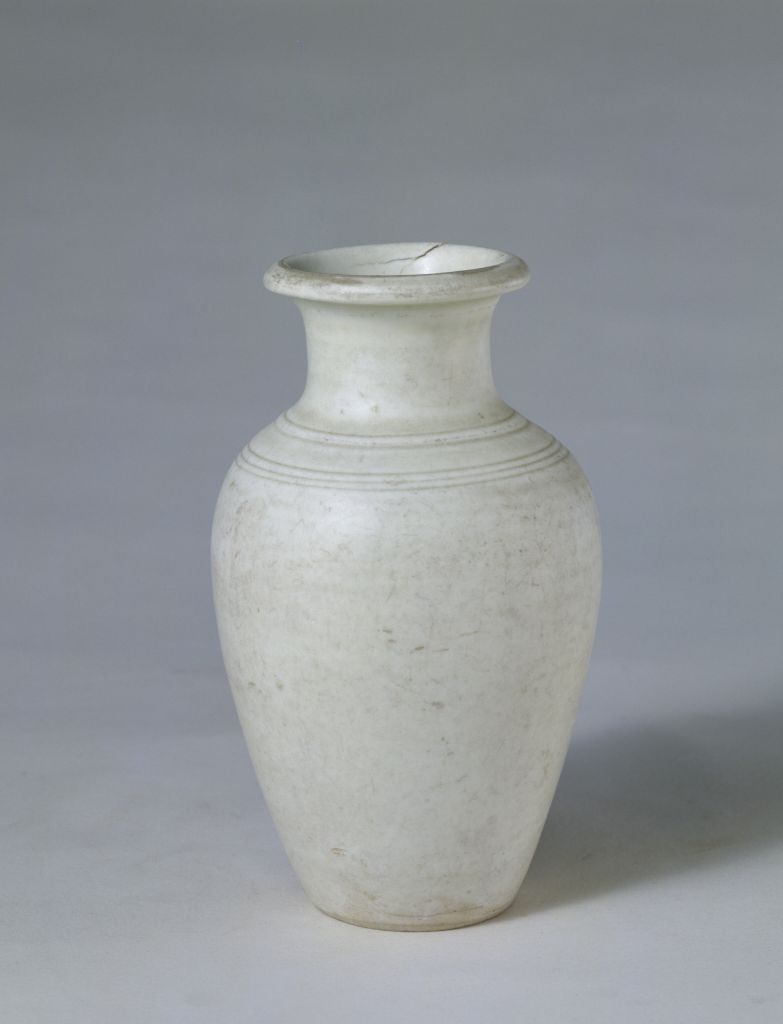

唐

邢窑白釉瓶,高14.4厘米,口径6厘米,足径7.2厘米。

瓶口外撇,肩下渐收,底足平实。通体施白釉,釉色无杂质,瓶体除肩部刻划两组弦纹外,别无纹饰。

邢窑白瓷传世品以盘、碗居多,瓶类非常少见。此瓶器型虽小,釉面又无刻划纹样,但纯净洁白的釉色,端庄秀美的造型,仍能使人感受到大唐盛世雍容华贵的气质,有极高的收藏价值。

邢窑白瓷以其实用的造型、洁白的釉面在唐代成为最受欢迎的瓷品种之一。唐朝人李肇《国史补》中就曾记载:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱,通用之。”不仅如此,邢窑白瓷与越窑青瓷都被作为地方名瓷向宫廷进贡,并成为最早的贸易用瓷运往海外,受到各国人民的喜爱。邢窑的中心窑场位于今河北省内丘县、临城县,因这一地域在唐代隶属邢州管辖,故名。始烧于隋代,唐代为繁荣期。盛产白瓷,胎质细腻,釉色洁白。唐代陆羽撰《茶经》中有邢瓷“类银”、“类雪”的记载。唐代邢窑白瓷曾一度被朝廷纳为贡品。唐代李肇撰《唐国史补》曰:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”说明邢窑白瓷在当时深受人们喜爱。古器物上最简单的传统纹饰,在青铜器上呈现为凸起的横线条。大多数情况下,弦纹是作为界栏出现的。在陶瓷等器物上亦有专用弦纹装饰者。

青瓷和白瓷的区别在于胎釉中含铁量的多少,如果含铁量下降到1%以下,就能烧成白瓷。成熟白瓷的出现大约在隋代,它比青瓷的出现晚约四百年。白瓷的烧制成功标志着制瓷工艺的进步,它为元、明、清彩瓷的出现奠定了基础。

越窑这一名称最早见于唐人陆龟蒙的《秘色越器》诗,诗中有“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”句。今人所谓越窑,系对浙江东北部宁、绍一带北宋以前瓷窑的统称。越窑制瓷渊源可以上溯至商周时期的原始瓷生产,自东汉创烧成熟青瓷后,其制瓷业不断发展,先后经历了三国、两晋、南北朝的大发展时期和唐、五代的全盛期,至北宋中期衰落,曾一度为宫廷烧造过贡瓷。所产瓷器始终以青瓷为主,汉至南朝还烧造少量黑瓷。唐至北宋时期的秘色瓷代表了越窑瓷器的最高水平。

越窑瓷器除了行销全国各地以外,从唐代开始还大量外销亚、非各国。即指成熟的青瓷器。因釉料中含有一定的铁元素,经高温烧制后,呈青绿色或青黄色,所以称为青瓷。成熟青瓷烧成于东汉时期,浙江是我国青瓷的发源地。东汉晚期窑址出土的青瓷。质地致密,透光性好,吸水率低,系用1260℃—1310℃高温烧成;器表通体施釉,胎釉结合牢固;釉层透明,莹润光泽,清流淡雅,秀丽美欢。这说明东汉时期的青瓷,已经具备了成熟瓷器的各种条件。从东汉起,历经六朝,唐宋以至明清各个时期,青瓷始终盛烧不衰。并涌现出各个朝代的名品佳作。