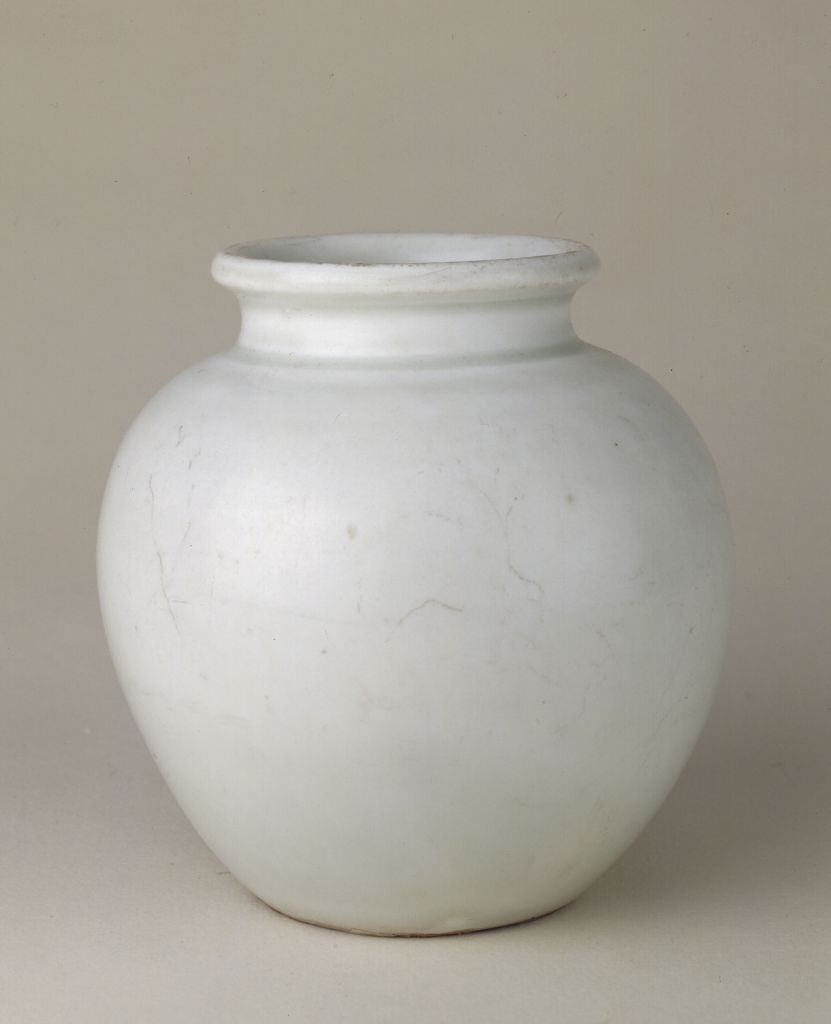

唐

邢窑白釉罐,唐,高13厘米,口径7.4厘米,足径6.1厘米。

罐口微撇,短颈,圆腹,腹以下渐收,平底。底无釉。胎、釉洁白细腻。

邢窑是唐代著名的瓷窑,在河北省内丘曾发现其窑址。创烧于初唐,流行于中唐,唐末五代时由于原料匮乏等原因而日渐衰落。唐人对邢窑多有记述,陆羽在《茶经》中称其产品如雪似银,李肇在《国史补》一书中称:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下贵贱通用之。”说明邢窑白瓷在当时使用的极其广泛。邢窑的中心窑场位于今河北省内丘县、临城县,因这一地域在唐代隶属邢州管辖,故名。始烧于隋代,唐代为繁荣期。盛产白瓷,胎质细腻,釉色洁白。唐代陆羽撰《茶经》中有邢瓷“类银”、“类雪”的记载。唐代邢窑白瓷曾一度被朝廷纳为贡品。唐代李肇撰《唐国史补》曰:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”说明邢窑白瓷在当时深受人们喜爱。<p>

陆羽(733—804年),名疾,字鸿渐,自号桑苎翁,复州竟陵(今湖北天门市)人。出身孤苦,敏而好学。上元元年(760年),隐居浙江湖州杼山妙喜寺,与江南名僧皎然结为“忘年缁素之交”,史称“更隐茹溪”。其后,辗转于各地的名山大川,品茗弄泉,研创茶学,写就世界历史上第一部茶学专著——《茶经》。建中四年(783年),隐居信州广教寺(后改茶山寺,在今上饶市一中校园内)。贞元二十年(804年),在湖州青塘别业病逝,长眠于杼山。作为文学家、史学家和诗人,其有《杼山记》、《天竺、灵隐二寺记》、《武林山记》、《吴兴图经》、《南北人物志》、《湖州刺史记》等行世。

</p>青瓷和白瓷的区别在于胎釉中含铁量的多少,如果含铁量下降到1%以下,就能烧成白瓷。成熟白瓷的出现大约在隋代,它比青瓷的出现晚约四百年。白瓷的烧制成功标志着制瓷工艺的进步,它为元、明、清彩瓷的出现奠定了基础。