唐

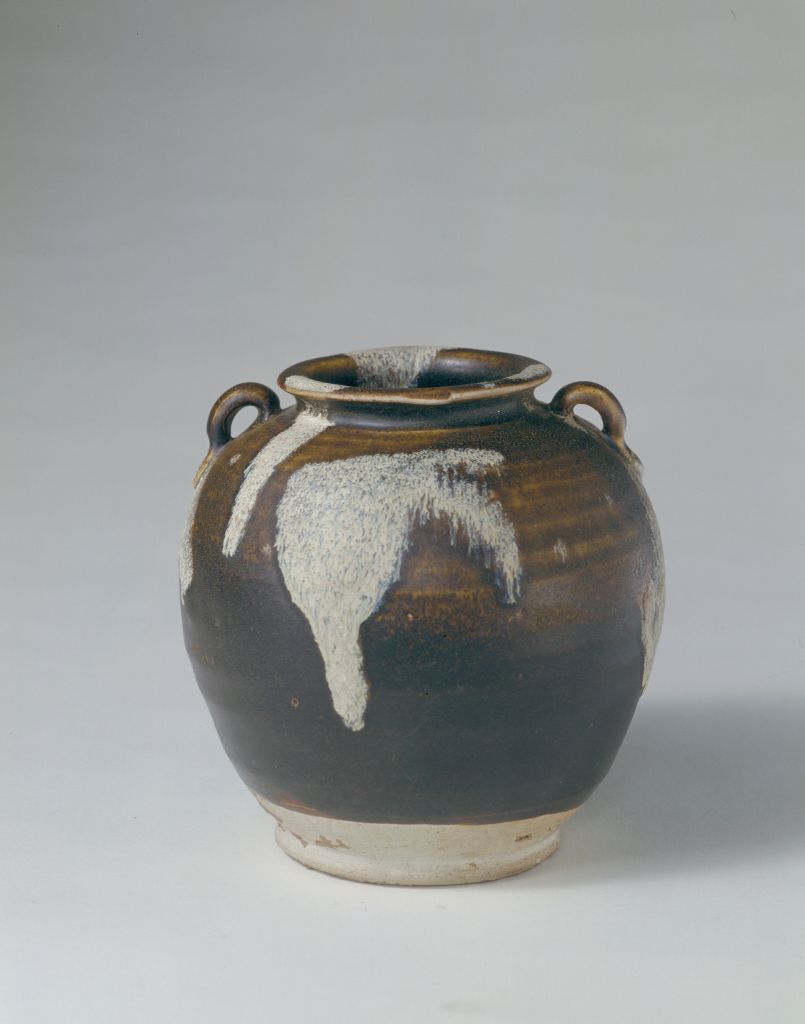

郏县窑黑釉月白斑双系罐,唐,高17厘米,口径9.7厘米,足径10.3厘米。

此罐口部外撇,短颈,圆腹,平底。肩部对称置半环形系。罐身施黑褐釉至近足部,上饰月白色斑块。此为唐代著名的花瓷罐。

在唐代花瓷中以罐最为常见,有高体的、矮体的、口大的、口小的,造型变化丰富。底釉有黑釉、酱釉、天蓝釉等。釉上所饰斑纹有月白、天蓝、灰黑等色,有的两种颜色互相交融流淌。一般来说,深色釉上饰浅色斑纹,而浅色釉上饰深色斑纹,斑纹或任意泼洒,或自然流淌,釉在高温烧制过程中变化莫测,呈现出色彩斑斓的装饰效果。中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同,基本介于淡蓝与中蓝之间。

系即器耳,以双系形式为常见。其技法为采用双泥条平行排列的形式贴塑在瓷器表面,并在双系上刻划锦纹。唐人对黑色釉地上饰以天蓝或月白等色花斑的瓷器的称谓。唐代工匠为了改变黑釉瓷器的单调色彩,创造性地在黑色的铁质底釉上施加以铜、锰、钛、磷酸钙等为原料的釉料,经高温烧制,釉料相互融合、浸润,变化出黑蓝、天蓝、褐色、月白等彩色斑纹,深受人们的喜爱。其产地主要有河南鲁山、郏县、内乡、禹县及山西交城等地,产品以腰鼓最为著名。

20世纪60年代,以陈万里、冯先铭为代表的古陶瓷研究者,先后在河南省的鲁山、郏县、内乡、禹县及山西交城等地发现唐代烧制花瓷的窑址。其制品大体可分为两类:一类为黑色或黑褐色釉饰以月白或灰白彩斑,多产于河南鲁山段店及禹县下白峪和山西交城;一类为黑色、褐色或钧蓝釉色饰以天蓝色彩斑,出产于河南郏县黄道窑和内乡二处。这些窑址出土的标本为我们廓清了唐代花瓷的生产状况。属于高温颜色釉,从天青釉演变而来,创烧于清康熙年间,色调似天空之蔚蓝色,故称“天蓝釉”。天蓝釉含钴量在1%以下,釉里的铜、铁、钛等金属元素对呈色均有影响。

蓝釉属高温石灰碱釉,呈色剂为氧化钴,最早出现于元代,但传世品不多。明、清两代在元代蓝釉的基础上相继创烧出霁蓝、洒蓝、回青、天青、宝石蓝等各色釉。