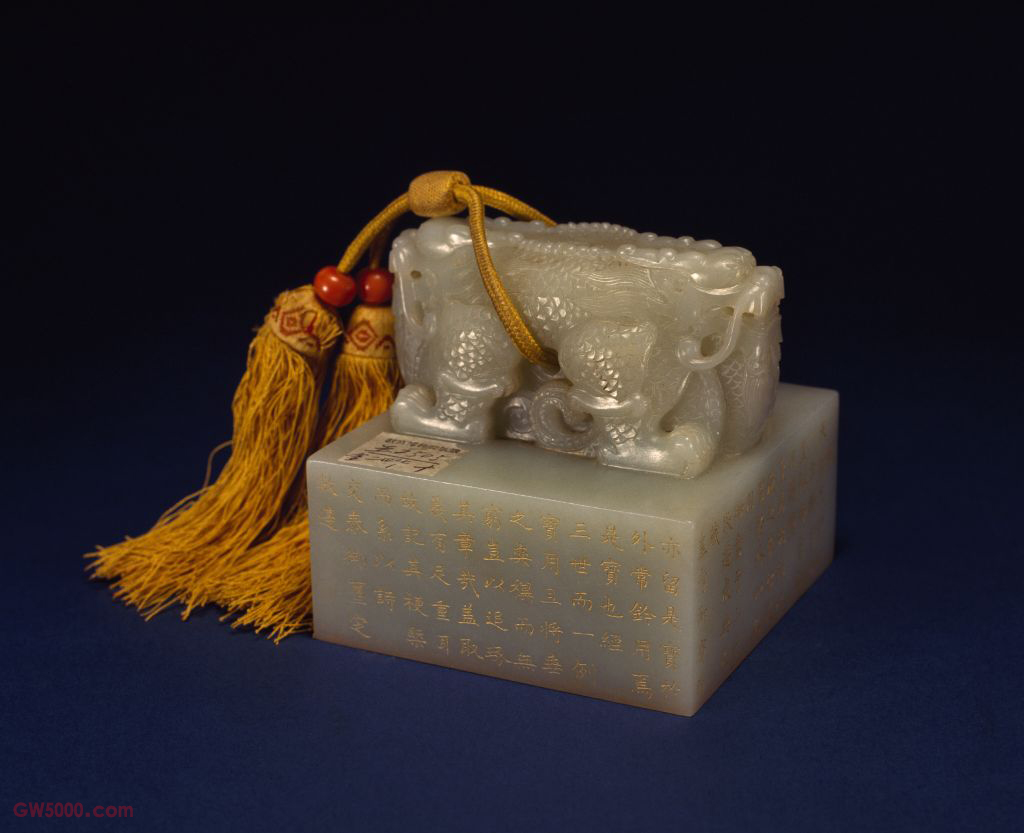

“敬天勤民”玺,清乾隆,青玉质,交龙纽方形玺,汉文篆书。面9.6厘米见方,通高9.2厘米,纽高4.6厘米。附系黄色绶带。 玺四周刻乾隆帝御制《敬天勤民宝四言诗》。按:清代皇帝制作“敬天勤民”宝始于康熙帝,是一方檀香木宝,一直存放于乾清宫中,质地虽不贵重,但却是反映康熙帝思想的重要实物。鉴于此,雍正帝继位后,便把一方原来刻有“万几余暇”四字的康熙白玉交龙纽宝上的印文磨去,将“敬天勤民”四字仿刻上去,仍存放于乾清宫中,并把康熙帝原檀香木宝妥善保存。乾隆帝继位后,遵照雍正帝的成例,仍然把这方宝玺单独存放于乾清宫中,并于乾隆十三年(1748)命工匠把他的《敬天勤民宝四言诗》刻在宝的四周。嘉庆二年(1797),乾清宫火灾,雍正帝重刻的白玉“敬天勤民”被焚毁。于是乾隆帝又命重新制作一方,不仅印文一样,同时也将《敬天勤民宝四言诗》原样复制,这就是此方“敬天勤民”宝。关于一再复制“敬天勤民”宝的原由,乾隆帝曾有过解释:“皇祖御书钤用诸玺,皇考制箱以藏之,惟留是宝于外以钤用御书。予小子敬遵成典,收藏皇考御宝时亦留是宝于外,常钤用焉。是宝也,经三世而一例宝用,且将垂之奕禩而无穷,岂以追琢其章哉?盖取义有足重耳。”可以说,雍正帝、乾隆帝之所以一再重镌康熙帝“敬天勤民”玺,更多的是为了继承和发展康熙帝“敬天勤民”的宝贵思想。他们重视的并不是宝玺本身,而是“敬天勤民”四字所蕴含的意义和思想。正如乾隆帝所说:“匪贵其材,实珍其义。”从这个意义上讲,“敬天勤民”不仅是康熙帝的座右铭,也是雍正帝、乾隆帝的为政之本。宝玺本身的一再复制并不影响我们对其所蕴涵的深刻意义的理解。帝后宝印的纽制之一。其纽形为两条相向的龙躯体合二为一。 清代中晚期出售金银首饰的私营商号。